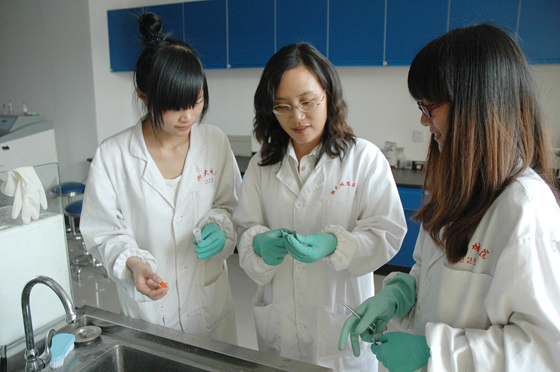

曾玲晖(中)在指导学生

她个子不高,很亲和。看似柔弱,骨子里却有一份韧劲,是对科研的执着带给她的独特气质。采访约在她的实验室,里面有三、四名学生在做实验,氛围没有想象中的严肃,她一边接受采访,一边观察学生操作,或许她正期待着实验中的“意外”。她叫曾玲晖,浙江大学城市学院医学与生命科学学院教授,杭州市“重中之重”药理学科学术带头人之一,研究方向为神经药理学。

“科研是我终身的事业”

曾玲晖是城市学院引进的首位高级海外归国人才,现主持国家自然科学基金和省自然科学基金各一项,此外,还主持省卫生厅青年人才基金和杭州市重点实验室专项基金各一项,并获2010年度浙江省“钱江人才”项目资助。目前共发表SCI(Scientific Citation Index)论文20余篇,其中第一作者10篇,业界影响甚大,被引用次数达200余次。“淡泊明志,宁静致远”,曾玲晖平淡中的坚韧与执着,以及对新发现、新知识的不懈追求,令她在科研上取得这些令人瞩目的成绩。

1996年,她于中南大学湘雅学院临床医学专业获硕士学位,同年7月,她被分配至浙江大学医学院基础医学系药理教研室,担任药理学教学和科研工作。“当时觉得临床工作能及时有效地帮助病人,所以一开始对药理学研究有点排斥”虽说如此,她依然鼓励自己,“干一行,爱一行,尽自己最大努力做好。”

起初,科研只是她工作的一部分。后来随着研究的深入和数据成果的不断得出,她便渐渐“沉迷”于实验中,“我每天就想多做些事,想着‘意外’是否会发生,实验数据是否和我之前设想的相近,有没有新发现等等。”作为一名教师,她如此教导学生,“做实验的过程诚然是枯燥和漫长的,但是只要最后哪怕有一点点的收获,你也会感到快乐和成功。”

一有闲暇,她就浏览最新数据和文章,以便掌握业界最新动态,或整理实验思路,以保证实验的准确性和高效性。为兼顾家庭和工作,每晚她等孩子们睡着后才开始挑灯夜读。而寒暑假则是她潜心于实验的最佳时段。“一边耕耘,一边收获。我一点也不比别人轻松,但我享受这样的生活。从事科研是我终身的事业。”

严谨、认真的科研态度

国外高校的学习环境以及科研氛围,不仅拓宽了她的学术视野,也为她科研品格的培养奠定了基础。

2000年曾玲晖受国家教委公派前往日本大阪大学攻读博士学位,2005年获该校医学部药理学系理学博士学位。“日本的老师和学生工作细致,学习严谨。”她举例,针对一个实验结果,老师会要求学生进行反复验证,同时还要求其他学生对该实验再次验证,只有多次的实验结果相近,实验才算成功。

2006年,她赴美国华盛顿大学神经内科系从事博士后研究工作,在那里,她感受到科研团队对工作的投入和对高效率的追求。“大家工作很投入,工作时间很少打电话,许多人还用传呼机。”浓郁而充满活力的科研氛围,促使她在美国学习的4年时间内,以第一作者的身份连续发了5篇论文,成绩显著。

回国后,她依然保持着严谨、认真、高效率的科研态度。每次做实验前,她都会认真阅读相关论文,整理好实验思路,预测实验结果。这样,在实验过程中,她就能得心应手,即使出现问题也能及时发现。赵晨是药学系大四学生,跟随曾玲晖准备毕业论文,她感叹曾玲晖在实验中的丰富经验:“实验过程中,依照书本上的描述很难辨别小鼠癫痫达到几级,而曾老师只要看一眼就能确定地说出是几级癫痫,她常常把类似的经验传授给我们,让我们在实验中少走许多弯路。”

“引领团队取得重大的科研成果是我更重要的使命”

城市学院药理学是杭州市“重中之重”学科。谈及学科建设的经验时,院长张立煌表示,“队伍建设是学科建设的基础。栽下梧桐树,引来金凤凰,人才的引进能为学科发展注入了新鲜血液以及活力。一个结构合理的人才梯队,更可促进科研的整体推进。”2009年,学院引进曾玲晖和丁悦敏两位海外留学归国人才,并在原有学科方向药物动力学、天然药物药理学和免疫药理学基础上新增神经药理学,在充实科研队伍力量的同时,进一步凝练了学科特色。

目前,曾玲晖是神经药理学的学术带头人,丁悦敏为该学科的学科骨干,整个科研团队包括2名副教授和4名讲师,平均年龄在40岁以下,已完全挑起了这“重中之重”学科建设的重任。他们的研究方向包括神经生物、生理、病理、解剖、药理等领域,可在科研过程中实现各专业方向的资源共享和优势互补。曾玲晖表示,指导团队的青年教师是她的份内工作,“个人的成就并不是最重要的,作为学科带头人,引领团队取得重大的科研成果是我更重要的使命。”

丁悦敏是曾玲晖的工作伙伴,她高度评价曾玲晖在学科上的专业性和影响力,两人经常相互请教或切磋在科研技术和教学上的问题。“她人很nice,比如我遇到有两个方案举棋不定时,去向她请教,她都会仔细地推敲过,然后向我推荐她赞同的方案,并说明详细理由。” 在学科团队良好氛围的促进下,2010年,她俩分别获得国家自然科学基金的面上项目和青年科学基金项目资助。

对于今后学科建设的前景,曾玲晖信心满满,“年轻教师团队富有激情,后劲足,应发扬不怕苦、不怕累的精神,发挥个人专业强项,积极利用机会参与年长教师的科研课题。”她表示科研氛围和团队的建设始终是关键。她定期召开研讨会,方便大家交流信息,互通有无。同时,她还建议设立团队科研基金,进一步促进团队的整体科研合作, “我们下一步的目标是冲省重点学科和省重点实验室。”她说道,依然坚定而淡然。