近日,第42届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲赛区西安站在西北工业大学落下帷幕,此次ICPC赛事有来自清华大学、北京大学、复旦大学等在内的全国181所高校346支队伍的千余名参赛选手,可谓群英荟萃、高手云集,赛场上长达五小时的分秒角逐令人血脉贲张。经过前期网络赛选拔,浙江大学城市学院计算分院共有三支代表队获得现场赛资格,在比赛中逐鹿群雄,并斩获一金二铜。而在11月底刚刚结束的第42届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲赛区南宁站中,夺得西安站金牌的FD_club队又摘一金,成为学院首支两获区域赛金牌的队伍,为学院学科竞赛的画卷再添绚烂一笔,令人惊喜。

FD_club队由计算机1502的杨嘉诚、计算机1604的夏家桢和计算机1602的欧阳逸飞组成,夺得铜牌的Paprika队由软件工程1501的陈哲凡、计算机1603的吴成铭和计算与信息类1703的任致远组成,另一摘铜的Little Lily队则是一支巾帼队伍,由计算机1502的吕莉、计算机1501的张璇和计算机1604的金忆琳组成。

正式比赛前一天的热身赛中, FD_club队便以“B题一血” (最快做出B题)的华丽开场在上百支队伍中崭露头角,对此FD_club队队长杨嘉诚谦虚地说,当天大家可能比较兴奋,头脑也特别清晰,恰好很快看懂了B题有了思路,也算是一个开门红。FD_club队在之后的正式赛场上也是发挥稳健,一举夺金,同行的Paprika队、Little Lily队也不甘其后,随之将两块铜牌收入囊中!

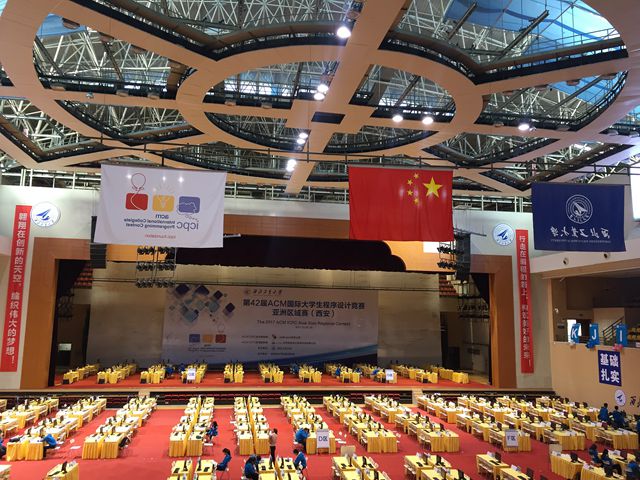

区域赛比赛场地

1+1+1>3:团队就是强悍的个人能力加上合作无间的默契

比赛时只有一台电脑,队中三个人一起看题目,有人想到解法就用电脑写程序,剩余两个在一边讨论,如果三个人想法一致,这题就十拿九稳了,相反如果有问题就再继续讨论,在有把握的状况下提交答案来保证准确率。

FD_club队中三个人各有所长,欧阳逸飞思路比较新颖,往往能够用别人想不到的巧妙方法解出难题,为队伍争取到更多的时间。夏家桢功底扎实,比较细心,当遇到细节模拟或者代码量比较大的题目,交给他往往能提高准确率。经验丰富的队长杨嘉诚是队里的定海神针,他阅览过大量难题,当遇到其他两位队员无法快速解出的题目,就由杨嘉诚来提供思路,三人一起讨论合适的解决方法。

西安站的比赛,总共13道题目,FD_club十分迅速地解出了前5题,剩余的都为较难题。通过榜单他们发现剩余题目中有一题的解出率很高,打开题目却发现是三人从没接触过的知识点,临时学习已经太晚了,三人商量后决定放弃这题,庆幸的是长时间的停滞之后,在三人共同努力下终于有所进展,最后凭借解题数量多与解题时间短的优势摘金。

拼逻辑、策略和心理素质,在 “脑力之争”中实现自我

周五下午结束了一周课业就匆匆忙忙从学校出发,九名同学连坐六个小时硬卧,抵达西安时已是深夜,他们抑制了少年意气和想到处逛逛品味地方小吃的愿望,到宾馆简单洗漱后便休息了,为第二天上午的恶战养精蓄锐。

比赛时间是早上9点到下午2点,看似漫长实则紧迫,午饭就是汉堡饮料,大家都不出赛场边啃汉堡边想题目。赛场上,每当一个小组解出一道题目,志愿者便会将一个气球插在队伍边,如果是全场第一个解出题目的队伍,就会得到氢气球,高高地飘在旁边。Little Lily队碰巧在清华队后面,比赛期间大家忍不往后看,自己队伍气球寥寥无几时清华队已经飘起好几个氢气球了,“我很着急,但是赛场上队友的情绪很容易受影响,我只能尽力控制情绪,平稳自己的心态投入比赛。” Little Lily队金忆琳回忆说。

Paprika队陈哲凡说,比赛时难免会想到了前两次参赛铩羽而归的经历,就会紧张,但是对于比赛,比技术更加的重要的心态,所以每次都会尽量调节心态。对于空手而归的比赛,大家都戏称是“打铁归来”。金银铜没到手,只好说是打了铁。队友之间用这种方式宽慰彼此,刚进赛场自己的唯一的念头就是不能“打铁”而归。

比赛现场解题后获得的气球

初见、相知、传承

“ACM比赛涉就像一个大杂烩,数学英语博弈问题等等,各方面都会涉及,所以各方面都要有涉略,举个例子,从理四到舟东,给你的路线很多,有长有短,有能走的也有无法通过的,你要做的就是如何用计算机程序从这些线路中找到最短的那一条。也就是说给参赛者一个输入数据,参赛者要求在有限的时间内给出正确的输出数据。”陈哲凡向记者形象地介绍这个竞赛,“其实我是还没进学校就知道了ACM比赛,当时刚进新生群,一些学长学姐就向我们推荐了,我很向往,但是最初也跟很多学弟学妹一样,更多的是胆怯。”

Little Lily队的吕莉自嘲是队伍的“老人”了,第一次于团队形式拿到铜牌她觉得很开心,虽然很舍不得,但这场收官赛以一个不错的结果为之前的努力画上句号,让她可以更有信心更全心全力地准备接下来的考研。

FD_club队杨嘉诚调侃道,关于队名FD_club是有渊源的,队里三个人高中的时候都参加过信息学竞赛,在听说了浙江大学城市学院有ACM国际大学生程序设计竞赛这一资源后,便选择了来这里,“我不想放弃,你知道,在这条路上走越久越能发现它的魅力。”杨嘉诚如是说,“而FD是复旦大学的拼音首字母,我们仨都对复旦很向往,算是因此结缘,都是缘分。”而今队里的两个学弟通过立交桥去了浙大,杨嘉诚由衷地替他们高兴,并祝愿他们也祝愿自己在这条路上一路旖旎!

ACM实验室,将兴趣升华为信念

ACM实验室的照片墙,记录了同学们成长的点滴

追根溯源的缘分,是源于几个参赛选手共同的班集体――ACM竞赛实验室。以程序设计竞赛为契机,提高学生编程能力为目标,ACM实验室应运而生并已走过十五个年头。在这里,学生锻炼的不仅仅是编程能力,更是思维方式、团队精神以及心理素质。

实验室积极发扬传承精神,每年都会吸收新的血液,互帮互助,以老带新,在教练组柯海丰等老师的悉心指导下,进行艰苦训练,通过课余时间开展算法学习、模拟训练和讨论交流,并利用暑假在学校内外开展封闭式集训,并活跃在各级各类程序设计类竞赛中,不断查漏补缺、培养团队默契度、磨练心理素质,方能在这样一次大规模的比赛中稳中求胜,所以这不仅是个人的胜利,也是整个集体的荣光。

提起计算分院的ACM实验室,不管是老师还是身处其中的同学,总是一脸温情。

今年已大三的杨嘉诚对实验室有着更深的解读,他觉得这是一群志同道合的同学共同的成长空间,“这里的人都有一种自主学习的习惯,在实验室训练的每分每秒都无比珍惜,遇到难题了想不通在实验室待到深夜是常有的事。”杨嘉诚表示,自己从小对计算机感兴趣,而在ACM实验室,和志同道合的师友一起努力,把兴趣变成了更清晰恒久的信念。

小知识

被誉为“计算机领域奥林匹克竞赛”的ACM(Association for Computing Machinery)国际大学生程序设计大赛(ACM/ICPC 或 ICPC),是世界上规模最大、最具影响力的大学生国际级计算机类赛事。旨在展示大学生创新能力、团队精神和在压力下编写程序、分析和解决问题能力。每届ACM/ICPC竞赛都倍受全球著名信息企业的高度关注,每年都会吸引全球的知名高校参赛。

ACM-ICPC要求选手以团队的形式代表各学校参赛,每队由1-3名在校学生组成,团队每年最多可以参加2站区域选拔赛。比赛时间为5个小时,最后1小时会封榜,一支队伍的3名队员共用1台电脑,做出题目后会升起对应的气球,增加其趣味性以及对团队配合的考验。