“灯,等灯等灯……”每当听到这段熟悉的旋律,就能让人想起英特尔公司及其广告中所说的一颗奔腾的芯。而在ZUCC,也有这么一批执着于芯梦想的人,他们散布在信电分院理五A的各个实验室中,通过学科竞赛,通过学生科研,用一次次的挑战不断淬炼自己,追逐属于他们的奔腾之“芯”。

信电分院自成立以来,注重以赛促学,培养学生实践能力、创新能力、创业能力和团队精神的理念一以贯之,已于各项主流赛事如飞思卡尔杯智能车竞赛和电子设计竞赛等大赛中荣获国家级奖项10余项,省奖40余项的骄人成绩。

汤益军老师团队:学生成长的麦田

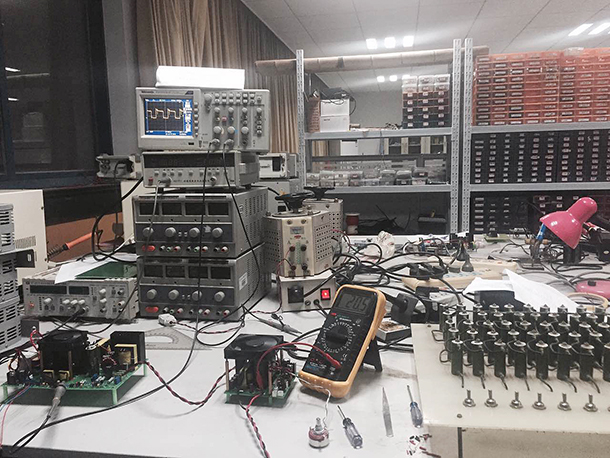

初入汤益军老师的实验室,环顾四周,桌上摆满了电线的制作工具、电路板和一些正待完成的作品,几个同学围正在一起讨论完全没注意到突然的闯入者。角落里,“这里可以这样……”一位大四的同学正和汤益军讨论毕业作品,汤老师几乎每天都在这里带领着他的(Debug)团队“突破”科研和竞赛,主要研究控制系统和嵌入软件应用。

“像现在很火的3D打印机我们早就玩过了!”汤老师不假思索地说,而这个团队就是如此硬气,他们参加过大学生电子设计竞赛、智能汽车竞赛、电子技能竞赛、全国高校“GIS”大赛,成功完成过3D打印机、投影机、智能小车、四轴飞行器等作品,同时曾获得2013年大学生电子设计竞赛国家一等奖、2015年大学生电子设计竞赛国家二等奖、以及高校GIS大赛国家二等奖等等。学生中的佼佼者有许多毕业后进入了百度、TI、赛灵思、微软亚洲院、美国高通等国际知名企业就职。

每个作品的完成都倾入了师生们的心血。比如四轴飞行器,他们先是在互联网上了解到美国军方公布四轴飞行器的控制代码,然后在一些论坛上讨论搜集资料,开始制作。汤益军说制作是非常困难的会遇到各种难题,一个飞行器就花了他们大半年的时间,但是他们很享受制作过程,特别是完成时的那份喜悦。

“我这个工作室就像一块麦田,是一个给学生们成长的平台。”工作室的成员都是科研和制作的爱好者,“大一的时候我会教他们一些基础知识,进行通识基础训练,而到了大二之后,有了一定的积累他们就会知晓自己到底喜不喜欢这个领域,自己的特长在哪里,这时他们可以自己找到适合的伙伴去玩一些有意思的东西。”

“科研就像个无底洞,不知道能不能成功以及什么时候能成功,所以每一项科研或竞赛的成功都代表着学生的成长,这是一个积淀下来学会做人的过程。”汤益军极其看重做人,他认为做人就是学会沉着、耐心、坚持,“做事先做人”,如此才能成功。

团队里的每个成员都有自己奋斗的故事。来自信息工程1202的汪林2014年参加了高校GIS竞赛,这是他第一次参赛。“其实当时的状况很尴尬,我们被分配到了移动应用开发组,要在安卓系统上开发一个APP,可是我对安卓系统一点也不熟悉,可以说是一边学一边参赛,难度很大”,王林回忆起当时的困难,“我们组一共四个人,一个是大一的很多东西都不懂,还有一个除了和我们合作外还参加了智能小车竞赛,赛期正好撞上,他也是两头跑,团队合作上出了很大的问题。”

“到了比赛的后期我很疲惫,不知道熬了多少个通宵,当时有很多问题无法解决。”王林说,当时程序写好后运行不起来,又找不出问题,在一些设计方案上组内也有意见冲突。“我们不能辜负汤老师!”是这个想法一直支撑着他完成比赛,团队也在比赛后期渐渐培养出默契并最终取得了优异的成绩。

任国海老师团队:多啦E梦的梦幻口袋

智能小车竞赛现场

“我们这个班2006年开始,有学生跟着老师做科研,当时人不多,三五个而已,到后面,实验场地和电子竞赛规模扩大,随之便有了兴趣班。”对于团队的由来,任国海老师娓娓道来。而就像二十二世纪穿越而来帮助大雄的智能生命体多啦A梦一样,这里进行的电子设计就是为了在不远的将来实现这个梦想,再配合任老师渊博的知识与想法如多啦A梦的四次元口袋里的无数道具一样,每次都能解决同学们在设计过程中的问题,于是自2012年开始,这个班被参训的同学们亲切地称为多啦E梦班。

哆啦E梦电子设计兴趣班注重于电子设计技能的课余系统化训练,为大学生电子设计竞赛、智能小车竞赛、电子技能竞赛等赛事培养后备人才。历届受训学生的电子设计实践能力都有显著提升,在学科竞赛中连创佳绩,近年来已累计获得电子设计竞赛、智能小车竞赛等省级以上奖项70余项、国家级奖项4项,是信电学院学科竞赛的主力团队之一。

“我们这个班同时也是淘汰制的,跟不上就会被淘汰。”任国海对于学生的要求两点,一是兴趣,二就是毅力,要耐得住寂寞以及课堂上的学习不能舍弃,要有兴趣才能承受得起高压的训练。

国家奖学金获得者、自动化1204的邵鹏是哆啦E梦团队的一员,他表示多啦E梦班带给他的不仅是个人的成长也有团队精神的锻炼。在平常训练中面对一次次的输出电压上不去,编码设计中出现BUG(障碍)的时候,这种时候都需要自己一点点排除故障,耐心解决问题;而在每次的大赛中,团队里从负责硬件设计、驱动程序编写,到负责上层软件程序的编写,以及负责整理文档的人,缺一不可,每个人除了完成自己的任务,对于同伴的工作也耳濡目染,朝夕相处中锻炼出默契的配合。

“全国大学生电子设计竞赛是教育部倡导的四大学科竞赛之一,因而竞争对手都不是等闲之辈,我们的同学若是进入到决赛势必是要和清华、浙大的同学同台竞争的,因此动手能力一定要强。”谈及培养目标时,任国海表示。在兴趣班里,三个人一组,根据老师布置的题目独立完成电路设计。在课上学生要讲解自己的设计,老师根据学生的纰漏给出指导,并要求学生课后自行修整。“我可以自豪的说,我们的同学在杭城同专业的大学生里绝对属第一梯队。去年派出的八只队伍,没有一只空手而归的。”经由这样训练的学生在求职场上的竞争力也是非同凡响,曾经在英菲特公司竞争激烈的招聘时,团队出师的三位同学用自己出色的解决问题能力分别打败了来自浙工大、浙大和中国计量学院的三位同学,成功拿到了宝贵的offer。

陈琢老师团队:“黑马”的摇篮

“你表现得好,什么时候都有可能;只要有一个的闪光点,也都会把你带进来。”陈琢老师所带的智能汽车竞赛团队的选拔不同于其他老师,主要是面对信电分院大三的同学们,通过老师推荐和专业特有的智能控制系统、智能车的设计的选修课进行选拔。

飞思卡尔智能车竞赛是由教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会主办,飞思卡尔半导体公司协办的全国性的比赛,对专业技能的要求非常高,想要在比赛中脱颖而出是很困难的,可是这难不倒城市学院的学生。“2006年开始第一届智能车竞赛,第一次参加就出了成绩,且我们派出的队伍在前四届成绩非常好,分别收获全国二等奖2项,华东赛区一等奖2项,二等奖6项。”陈琢骄傲地说。

面对七月份即开始的比赛,现在就已开始选拔。陈琢说选拔之后,老师们会对同学们的实践操作和理论进行进一步的补习,着重培养学生的综合实力,让他们身上的闪光点更加夺目。

毕业已逾七年的自动化专业董晓在利尔达公司就职,说起参加过的竞赛依旧印象深刻:“在当时的团队中,我负责的是软件设计,需要用C语言在单片机上进行编写程序,但是课堂上的学习与实际上的应用差距还是比较大的。在准备竞赛的过程中可以说是痛并快乐着,而在早期的智能汽车竞赛上,参与竞争的都是如浙大、同济、国防科大等的名校。”而正如他们当年出征赛场的组名“黑马一号”一样,董晓所在的团队成了2008年第三届智能汽车竞赛上一匹当之无愧的黑马,获得了全国二等奖的荣誉。