在近日结束的第六届全国潍柴动力汽车创新大赛中,浙江大学城市学院工程分院机电专业的陈俊玄、田宁、李洪国等同学的团队作品“混合动力汽车的设计与制造”喜拔头筹。他们与来自全国各高校,其中不乏浙江大学、同济大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等知名院校的硕士生团队、博士生团队同场竞技,以绝对出色的设计理念和卓越不凡的答辩表现突破重围,最终一举拿下了大赛的一等奖。

是什么样的力量促使这几个很酷的大男孩坚持下来,并取得了这样的成功?“我们一开始只是想玩玩而已,就想做出一辆车子作为毕业礼上的纪念品,没想到刚好撞上了比赛,结果还拿了第一名,都是运气好啊!”采访之初,团队成员田宁就一脸笑意地说。但随着采访的深入,我们明白了他们的得奖虽在意料之外,但更在情理之中。

“造车行动”

——人才培养模式显成效

据了解,本届大赛是历年来赛事规则要求最为严格的一届,共有39所高校的56份优秀作品参赛,经业内专家初审,参赛团队作品“混合动力汽车的设计与制造”顺利入围答辩会,并得到了答辩委员会专家们的高度评价,纷纷赞扬其先进的设计理念和参赛本科生的工程实践能力,并对学院的工程师培养模式给予了高度评价。

参赛团队的主负责人陈俊玄是工程学院机电系第一届汽车班的毕业生,毕业在即之时,老师希望他们能给学弟学妹们留下一些东西,并把这项工作交给了陈俊玄。热爱汽车机械的他很想亲自制造一辆汽车做毕业留念,本着一腔热情,他与田宁、李洪国等第二届汽车班的同学们一拍即合。从指导老师肖宝兰那里得知了“全国潍柴动力汽车设计创新大赛”的消息,并发现自己正在制作的汽车刚好符合比赛的要求,就报名参加。但第一名的好成绩完全出乎他们的意料,可也实至名归,正所谓“天时地利人和”,机会总是青睐有准备的人。

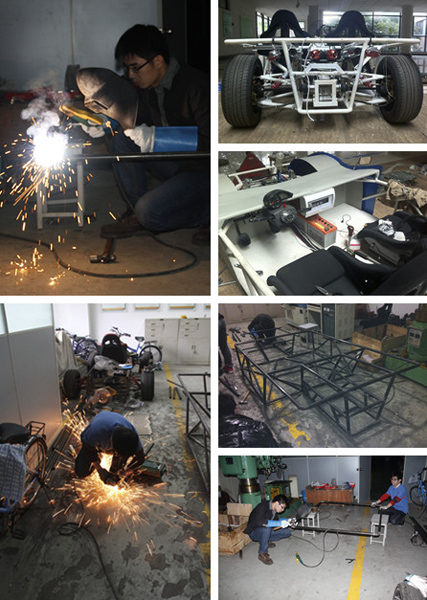

在激烈的竞争中,城院学子能脱颖而出着实不易。据悉,为了此次比赛,工程分院按照C(构思)—D(设计)—I(实现)—O(运行)的脉络已经备战了将近1年。“我们模拟了汽车企业的实际设计与制造过程,对学生团队成员进行角色分配与任务分工,还充分利用我院工业中心的先进技术与设备,在专业老师的指导下,全部由学生完成了从3D虚拟样车设计与性能仿真、数控加工和车架焊接、实车装配与调试等一系列技术工作。”学工办张怡老师自豪地介绍道,此次“造车行动”在学生手中自主设计研制诞生了ZUCC首台混合动力汽车,外形酷似一般汽车,可乘坐两人,汽油驱动,最高时速可达80km/h,与普通汽车相比,更增加了前轮电机驱动、利用能量回收给电池充电、车身随转向倾斜以降低乘客离心力等创新性优点。这不仅极大地激发了学生的专业热情,还提升了他们学以致用的能力。

“只对作品负责”

——刻苦投入赢硕果

“那时候一有空余时间大家就会泡在实验室潜心制作,我们甚至拒绝了所有的娱乐活动,只对自己的作品负责。” 田宁和记者分享了大赛背后的点点滴滴,还如数家珍地介绍起了车的构造,从汽车底盘的衡架结构到汽车动力的实现,从汽车的驱动方案到创新的转向方式,每一点创新的设计都渗透着团队成员的心血与巧思。

制造这辆车几乎是从零开始,除了发动机与液压机等可以买到的设备外,其他小到刹车板,大到车外壳等全部要自己制作。“实际操作跟自己想象真的完全不一样,像用焊枪焊接两根钢管,焊枪温度很高,一不小心就会将钢管穿出一个洞,我们最后用尽各种方法才掌握焊接的正确路径。”实际操作与理论构思存在很大差别,更有许多问题是他们不曾预想到的,有些操作甚至还存在安全隐患,他们还因此受过伤,但小伙子们没退缩,而是在不断实践中寻找解决方案。

一路走来,他们付出了常人无法想象的毅力和体力。根据带队老师肖宝兰指定的“低成本、低重量”,混合动力的驱动模式等设计要求,需要依据结构模型综合考虑运用各种制造工艺进行底盘的打造工作,还要非常注意其美观性及驾乘人员的舒适性等。“对没有实战经验的我们而言,这部分工作是最大的考验。面对着各种工具探索和琢磨,走了很多的弯路,经过了诸多迂回。如何焊接能保证强度最高,怎样连接保证各部件在实际运行中不发生干涉,这些都切切实实地检验着我们的理论水平。”参赛者李洪国在谈到实际制造的过程时表示,他们是一边做一边不断修改和完善初始的设计图,当设计图与实际制作的尺寸有偏差时,一次次的修改便已成为家常便饭了。同时,为了达到要求他们还进行了油管强度测试-实验法测试、钢架车身承载强度测试-重力承载试验、汽车车速测试-试跑试验等等一系列测试,充分证明底盘的可靠性能和强度性能。

“很累,但是我们从中获得的更多,学到了许多课本上学不到的知识。只有付出,才有回报。”说到此,田宁笑得格外灿烂,因为经历中的苦累在如今回忆起来都成了满满的温情。“现在甚至有些怀念那些在实验室的日子了,那种大家一起讨论,一起努力的幸福感是无可代替的。”

“与自己的战斗”

——梦想追逐无止境

将近一年的时间,他们的团队遇到了很多的困难,但从不轻言放弃。“指导老师肖宝兰和机电系主任孙树礼教授一直支持和鼓励着我们。”陈俊玄回忆起备战过程中那些温馨的瞬间。大家和孙树礼教授一起在实验室里吃着快餐、无话不谈;指导老师带领大家一起为解决出现的问题而刻苦钻研、甚至夜不能寐。“老师们不仅教会了我们如何在实践中提高专业技能,还教会我们在这场与自己的战斗中只有充分自信才能坚持到底,这对我们今后的学习、就业都很有帮助。”

陈俊玄已参加工作半年多,现于浙江大学动力机械及车辆工程研究所工作。从小就热爱汽车玩具,并对机械零件有浓厚兴趣的他表示,大学期间参与的那许多工程训练竞赛以及机械设计竞赛给了他信心,也成为了他能够进入浙江大学动力机械及车辆工程研究所工作的主要原因。他还很自豪地告诉我们,在研究所工作的除了他一个本科生外,其余的都是研究生。

作为大四的学生,站在人生路口的田宁表示,这次大赛对他来说仅仅是一个开始。虽然途中有许多同学因为制造工作的繁琐和重复而渐渐放弃,到最后就只有他、陈俊玄和李洪国几个为数不多的同学坚持了下来,因为这事关的已不仅仅是一辆汽车的制作,更是心中梦想的实现。“一旦决定好了就要努力去做,要相信自己一定能做到。”大赛的成绩给了田宁自信,使他更明确了目标,在积极备战吉林大学研究生的同时,他多方投简历,希望找到一个能欣赏他的企业。

追求梦想的遥途不会一帆风顺,成功也永远不是一蹴而就的。无论你有多成功,无论你有着多少光环,总会有人比你更强大。只有脚踏实地、坚持不懈的走自己的路,才终能水滴能石。这几个大男孩没有过多地凝眸往日的荣耀,而是不断地审视自己,展望未来。他们一直充满着能量,脚踏实地,超越自我,在追逐人生梦想的道路上奋勇向前。