近日,我校历史研究中心主任包伟民教授在《中国社会科学》上发表了题为《“乡役论”与乡里制的演变》的文章,在史实的层面梳理清楚了从秦汉以来乡守与里胥身份演变 的基本线索,打通了其与唐宋以后在制度上的衔接,提供了怎样准确理解古人史论的例证,在研究方法上具有良好的示范意义。

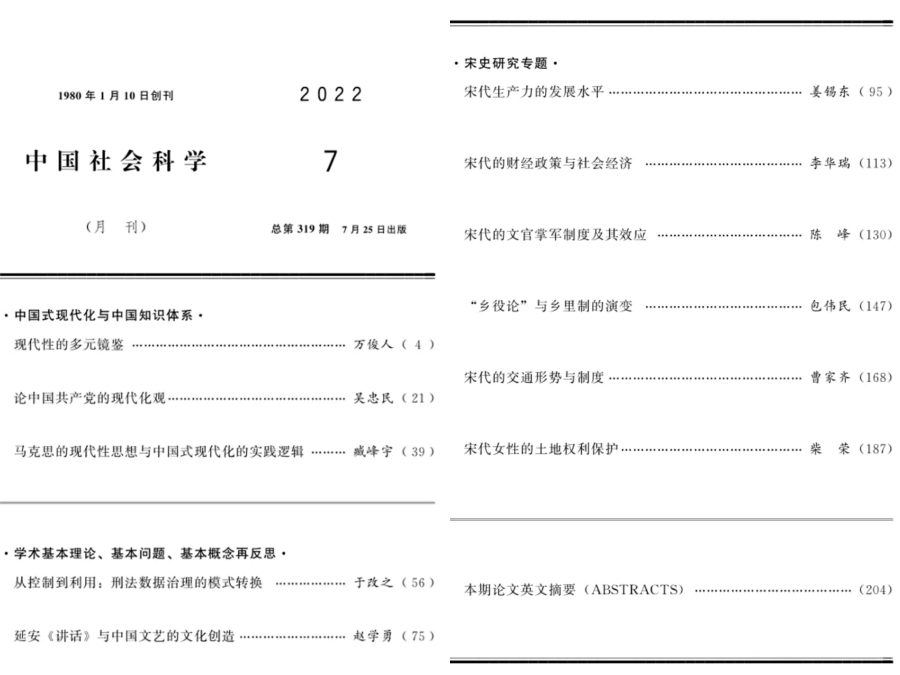

《中国社会科学》于1980年1月创刊,是中国社会科学院主管并主办的综合性社会科学期刊,主要发表咨询服务我国人文社会科学领域最新和最重要的学术研究成果,被学界誉为我国最高水平的综合类人文社会科学期刊。我校历来重视科学研究,支持和鼓励教师产出高水平科研成果,促进教师学术水平提高,不断增强学校科研综合实力。

乡里制是传统帝制国家掌控地方社会的根本性制度,所谓“经国之制”,与上层国家制度具有同样重要的意义。由于关于基层社会的存世文献相对较少,学界虽然已有许多研究,不少内容仍处于掩映之间。马端临是我国古代最重要的史学家之一,他对于从中古到近古乡里制度的结构性转折,有一个概括性的论述,认为乡里基层管理单位的头目即乡守与里胥,由于在帝制前期为官员,唐宋而后改为从民户差发的役人,故此役人不胜官府诛求之苛。他以这一看法为线索编纂了其旷世巨著《文献通考》中的“职役考”部分。对马氏此说历来从无异议,学界一般都依据马端临的这个乡役论来梳理整个中国古代乡役制度的演变进程。

包伟民教授《“乡役论”与乡里制的演变》一文指出,马氏的这一“乡役论”并不完全符合历史事实。秦汉以来乡为地域性的类政区单位,乡守为低级官员,到隋代乡改为逐级团并人户而成的联户单位,乡守也变成了从民户差发的役人。在里胥这一层级,则从来都是从民户差发充任。唐代中期以后乡役日渐成为民户的沉重负担,与两税法推行、国家对基层掌控力下探、乡都制演变等等多方面因素有关。马端临从同情贫民下户的立场出发,批评当时“官督虚籍之赋,民苦破家之役”的社会弊病,才发出了“盖后世之任户役者也,曷尝凌暴之至此极乎”的这一愤慨之论。

包伟民个人简介:

包伟民,教授,博导。1988年获北京大学历史学博士学位,先后任教于杭州大学、浙江大学、中国人民大学、浙大城市学院。研究领域主要集中于宋史、中国古代经济史及东南区域史等方面。代表作有《宋代地方财政史研究》《宋代城市研究》《江南市镇及其近代命运》《陆游的乡村世界》等;主持编纂《武义南宋徐谓礼文书》《龙泉司法档案选编》;主编《唐宋历史评论》系列专刊。成果获得浙江省哲学社科一等奖等多项奖励。

转自/浙大城市学院科研处